ヨハネ黙示録21章22節~22章5節

「NEWS 23」を見ていたら、環境問題が取り上げられた。気候変動によって地球は破壊へと進むだけである、という若き環境活動家グレタ・トゥーンベリさんの発言を真摯に聞かねばならないと、哲学者(経済思想)斎藤幸平さんはコメントしていた。

SDGS(持続可能な開発目標、平和と地球環境を守る17の目標)というものがある。

すなわち

①貧困をなくす

②飢餓ゼロ

③すべての人に健康と福祉

④質の高い教育

⑤ジェンダー平等

⑥安全な水とトイレ

⑦エネルギーをクリーンに

⑧働きがいも経済成長も

⑨産業と技術の基盤作り

⑩人や国の不平等をなくす

⑪住み続けられるまちづくり

⑫つくる責任つかう責任

⑬気候変動に具体的な対策

⑭海の豊かさを守る

⑮陸の豊かさを守る

⑯平和と公平をすべての人に

⑰パートナーシップで目標を達成

これらの17の柱は、聖書に照らすならば、シャロームと言うことになる。

真の「積極的平和」の構築である。聖書は、平和とは戦争がない状態ではなく、武器が農具につくりかえられることであると、イザヤ書2章4節、ミカ書4章3節で語っている。

21章9節以下には、新しいエルサレムの光景が描写されている。そして22節には、「神殿を見なかった」とヨハネは語る。

「神殿」は、ユダヤ人にとっては自分たちのアイデンティティを現す。しかし、新しいエルサレムにはもはや「神殿」は存在しない。そればかりか、夜がない(25節)。 夜とは、闇である。夜とは絶望である。夜はこの世界を現す。夜はわたしたちの罪を現す。創世記には、神が天と地を創造された。すなわち1章4節「神は光を見て、良しとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた」とある。イザヤ書60章1節~7節には、光がさすと言うことの意味が語られる。

今の社会は多くの人たちにとって「生きづらい」社会である。自分だけが独り占めすると言うことを大人は平気で行う。(たとえば一国主義)

先週の金曜日、黎明保育園の年長組の礼拝で「見失った羊」のたとえを話した。100匹の羊の一匹が迷子になる。子どもたちにどちらが大切という質問をすると、99匹も一匹も同じという答えが返ってきた。大人になるに従って、そこに価値観がつけられる。一匹の羊よりも99匹が大切であるという論理である。

H・ナウエンを大きな転換点へと導いたJ・バニエには『梯子を降りる』という著作がある。彼は、カナダの海軍の総督の父と同じ道を歩むために、イギリスの海軍兵学校に入学する。彼は若くして戦艦の艦長として、将来を嘱望されるが、そこは神が示した道ではないと海軍を退官して、トロント大学で哲学を学び、哲学の教師となる。しかし、二人の障がいのある人との出会いで、彼は大学をやめ、障がいのある人たちとの共同生活をはじめる。そして「ラルシュ」共同体が誕生する。ナウエンは、ハーバード大学で彼の講演にすっかり魅了される。その講演こそが彼の著書『梯子を降りる』である。

福音に生きるとは、梯子を昇る生き方ではなく、梯子を降りる生き方、すなわち他者のために生きる、自分の痛みのように、苦しむ人の痛みを感じる感性を身につけることに他ならない。

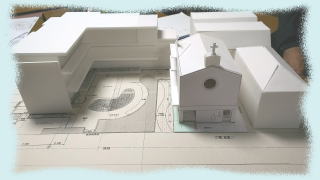

礼拝後、全体協議会が開かれる。新しい教会堂について話し合う時、視点におかねばならないのが取り残されている人たち、見えない人の存在であり、わたしたちが見ようとはしない人たちの存在である。その人たちの存在を忘れては、わたしたちは光の道を歩むことは出来ない。

|